【高松アーティスト・イン・レジデンス2024 活動報告】 西村涼「水の脈をとどめる」

更新日:2025年4月16日

西村 涼 プロフィール

撮影:花戸麻衣

1993年京都生まれ。2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻版画修了。複数の美術大学の研究室で助手を兼任しながら制作活動を続け、助手の任期を終えた現在は、「その土地ならではの独自的かつ他者への共感性を持った風土を、線刻画に落とし込む事」や「人は生命や自然と共に生きており、そのいとなみによって過去から今日、そして未来へ紡がれていく膨大な時間の流れの一部でもある」ことを自身の制作活動に落とし込むことに関心を持ち、制作をしている。

近年の個展に2024年「悠久をただよう」(アートゾーン神楽岡、京都)、2023年「時に潜る」(国際芸術センター青森(ACAC))、「柔らかな風景」(大阪府立江之子島文化芸術創造センター)、2022年「Elements」(PETER AUGUSTUS、アメリカ)などがあるほか、グループ展も多数。

=====

西村涼《私の生命を旅する》(部分)2023、ドライポイント 撮影:高野ユリカ 画像提供:青森公立大学 国際芸術センター青森

西村涼《悠久を測る1》2024、ドライポイント、石膏

個展「悠久をただよう」展示風景、2024 撮影:花戸麻衣

成果発表展「水の脈をとどめる」

![]() 西村涼成果発表展「水の脈をとどめる」DM(PDF:2,300KB)

西村涼成果発表展「水の脈をとどめる」DM(PDF:2,300KB)

2024年9月から高松に滞在を開始した西村涼による成果発表展。西村が高松で制作した作品や、市内の池・川・海で開催したワークショップで参加者が制作した作品などで構成される展覧会です。

第1期

●会期:2025年2月4日(火曜日)~2月9日(日曜日)

●時間:9時30分~17時(ただし、金曜日・土曜日は19時まで、日曜日は15時まで)

●場所:高松市美術館 1階 市民ギャラリー

ことでん片原町駅から徒歩約10分

●入場無料

●予約不要

第2期

●会期:2025年2月14日(金曜日)~2月23日(日曜日) 金曜日~日曜日のみ開廊

●時間:金曜日・土曜日 10時~17時、日曜日 10時~15時

●場所:SICSサステナブルラウンジ(うみまち商店街内)

JR高松駅から徒歩で約20分、バスで「まちなかループバス・西廻り」「イオン高松線」乗車約7分

●入場無料

●予約不要

西村涼ステイトメント

私は銅版画のドライポイントという技法を用いて、時間の流れや生命の流動性をテーマに作品を制作しています。今回の高松での滞在制作では、このテーマをもとに高松の水の流れにまつわる場所やモチーフを選んで版に彫り刻み、石膏を流し込んでインクを転写した作品を制作しました。オープンスタジオでは高松市美術館にあるプレス機を使って紙に転写し、成果発表展でそれらの作品を組み合わせて展示します。

トークイベント

成果発表展「水の脈をとどめる」会場にて、出品作家の西村涼と、高松AIR参加中で西村のワークショップにも参加した岩本象一によるトークイベントです。

●日時:2025年2月8日(土曜日)11時~12時

●場所:高松市美術館 市民ギャラリー

●出演:西村涼(出品作家)、岩本象一(音楽家)

●入場無料

●予約不要

西村涼ワークショップ「水の脈をとどめる」

●内容:

高松の池や川の風景を、プラスチックの板にスケッチし、石膏に写し取ってレリーフ状の作品を作ります(当日の作業は石膏を流し込むところまで)。

できあがった作品は展覧会で展示後、返却します。

●対象:小学3年生~大人(小学生は要保護者同伴)

●材料費:500円

●定員:各回8名

●雨天中止または延期

●申込方法:オンライン申込

●申込期間:10月21日(月曜日)~11月13日(水曜日)

応募者多数の場合は抽選となり、結果を11月15日(金曜日)までにお知らせします。

●作品返却場所:高松市役所7階 文化芸術振興課

●返却期間:令和7年3月3日(月曜日)~3月14日(金曜日) 平日9時~17時

| 日程 | 時間 | 集合場所 | 解散場所 | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 11月23日(土) | 13時~17時 | 三郎池自然公園 (香川県高松市三谷町) |

彫刻家の家 (香川県高松市多肥上町2140-3 ) |

| ② | 11月24日(日) | 9時~13時 | 奈良須池 (高松市岡本町) |

川岡コミュニティセンター (高松市川部町486-3) |

| ③ | 11月30日(土) | 9時~12時 | うみまち商店街 (高松市瀬戸内町30-5) |

うみまち商店街 (高松市瀬戸内町30-5) |

| ④ | 12月7日(土) | 13時~16時 | 塩江美術館 (高松市塩江町安原602) |

塩江美術館 (高松市塩江町安原602) |

| ⑤ | 12月8日(日) | 10時~13時 | 前田コミュニティセンター (高松市前田東町838) |

前田コミュニティセンター (高松市前田東町838) |

※注意事項

(1)、(2)は30分程度の移動(徒歩)を含みます。車で移動される方は、必要に応じてご自身で車両の手配及び駐車場の確認等をお願いします。なお、彫刻家の家、奈良須池には専用の駐車場がありませんのでご注意ください。

他の施設等につきましても、駐車場が満車の場合は他の場所をお探しいただく必要がございますので、あらかじめご了承ください。

オープンスタジオ

●内容:2月に開催する展覧会に向け作品制作を行う現場を見学いただけます。

●日程:1月25日(土曜日)・1月26日(日曜日)

●時間:各日10時~16時30分(ただし、休憩等で不在にしていることがあります)

●場所:高松市美術館 3階 講座室1

●入場無料

●予約不要

滞在日程

令和6年9月2日(月曜日)~9月13日(金曜日)

令和6年11月19日(火曜日)~12月10日(火曜日)

令和7年1月24日(金曜日)~2月28日(金曜日)

合計70日間

活動報告

作品と展覧会について

今回は高松市内を2週間程リサーチした上で、香川用水をはじめとする水に関するモチーフ、テーマを選定して作品を制作していった。最初に私が高松へ来た際に「高松には溜池が多いな」と感じたことから水に関心を持ち、高松市歴史資料館、栗林公園、峰山、屋島、香川用水資料館、高松市石の民俗資料館、法然寺、香南歴史民俗郷土館、塩江美術館へ実際に出掛け、高松市の水に関するあらゆる歴史、資料を調べることにした。そこから香川用水の存在を知って、詳細と歴史を伺う為に水の資料館を訪ねた。その際にも東西分水工、宝山湖の香川用水調整ダム、池田ダム、香川用水取水口、満濃池を訪れて、その地形、気候からもたらされる独自の風土を感じ取ったことから、香川県の人たちにとって水と生活が密接に結びついている関係性にもより関心を寄せて、これらを題材とした作品を制作することに決めた。

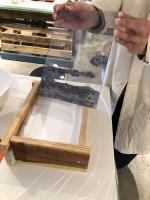

「水」に焦点を当てた作品の中で、特に香川の文化と風土を参考にして制作したものが、「水の脈をとどめる」というタイトルの作品である。プラン書の段階でも構想にあったワークショップによる共同制作を中心とした作品で、私が普段制作で使っている版が透明のプラスチックの板なのを活かして、版と彫る道具を野外に持っていき、水が見える風景に版をかざして、その風景の流れを写し取るように(トレースするように)彫ってもらった。

彫り終えたらスタジオに持って帰り、イメージに合った色のインクを調合してもらい版の上にのせる。版より少し大きい木枠の中に、石膏を流し込み、版を下向きに置いて、数日放置する。石膏が乾いたら型と版を外すと石膏の表面にインクが吸い取られて、イメージが転写されているという作品である。

高松市美術館で展示した際は、作品を実際に制作をした5つの場所毎に(高松市の地図上の位置に置かれるように)配置することで、参加者全員で1つの地図、景色を組み立てるようなイメージにした。このメインの作品は、私の主観のみで制作してこのような形にするのではなく、多くの地域の方々に関わってもらいたいという思いがあった。それは普段から生活している場所ゆえに、風土や文化との距離感が近すぎて、当たり前になって忘れてしまう感覚、うっかり見逃してしまう感覚を拾い上げたいと思ったためだ。また、私自身が多くの方々から地域の文化や当時の生活の様子などのお話を聞くことで、私自身も気付けなかった発見や知識を得て、私自身の生まれや育った土地の文化や風土との関連性、共通点、差異を見出し、作品として形にしていけるようにとも試みた。

「水の脈をとどめる / 観察する」という作品はワークショップで制作した「水の脈をとどめる」と同じ版を使用しており、高松市美術館の講座室1をお借りして、銅版画のプレス機を使って版画紙に刷った作品。この制作を行なった日をオープンスタジオ(制作中の様子を自由に見て頂けるイベント)として一般の人たちにも開放して、版画の制作の過程と高松市でのリサーチの全容、事業の内容を知ってもらえる機会にできればと思った。結果として2日間のイベントで30人程の地域の方々に見ていただけた。

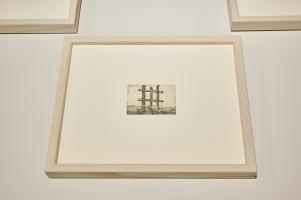

「いとなみの記録」というタイトルのシリーズ作品は、7~8年ぶりにエッチング、アクアチントという銅版画技法で試作したものである。この作品は、実際に私がリサーチへ出かけた際に記録した写真が、モチーフになっている。エッチング、アクアチントの技法は、かなり鮮明な線と面を描ける技法である。古くはヨーロッパで聖書を始めとした書物の挿絵や風景画、植物画といった細密なイメージを必要とするものの表現方法として広まっていった。また、元の版があれば、複数枚の紙に刷る事ができる版画の特性が、当時では画期的な印刷技術として使われていたのだと思う。他の印刷技術が発展した今では、すっかり印刷の用途としては使われなくなったが、今回は敢えてこの技法で作品を作る事にした。そうする事で、単なる資料の役割ではなく、一つの作品として成立させる事ができ、銅版画特有の質感も伴って、鑑賞する人それぞれの心の情景、記憶と結びつき、より現在に風景画を残す役割を担ってくれたと感じている。

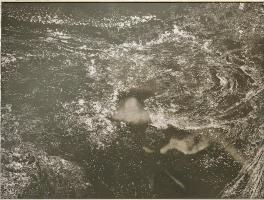

その他の私が制作した作品も、ダムに溜まったゴミや油が水の流れを作っている様子のモチーフの作品「水の道」や、峰山の石船塚古墳にある石棺と、ため池横にあった畑のバスタブ(農作業用の水を溜めておく用途)をモチーフにした「生命のプール」シリーズといった水に関するテーマの作品を制作して、成果発表展を構成した。それぞれの作品で少しずつ意味合いが違うが、それらを一堂に置くことで、あらゆる面で高松の水に関する文化、風土に触れられたかと思う。

リサーチで訪れた香川用水記念公園

ワークショップの様子

ワークショップの様子

展覧会展示風景 撮影:田中美句登

《水の脈をとどめる》 撮影:田中美句登

《水の脈をとどめる》 撮影:田中美句登

《いとなみの記録「ゆる」》 撮影:田中美句登

《水の道》 撮影:田中美句登

《水の脈をとどめる/観察する》 撮影:田中美句登

《生命のプール1》

活動を終えて

私は京都の伏見という場所で生まれ、現在は亀岡市という嵐山から程近い土地に住んでいるが、度々京都の「水」に関する文化が気になることがあった。実は京都の地下には多くの水脈が流れており、今でも地下から汲み上げた水を飲み水として汲むことができる場所が多々ある。また街の中にも水路がいくつかあり、かつて船を使って物資を運搬していた名残も見られ、亀岡から嵐山までの渓流を下る体験の保津川下りは、かつての物資運搬の名残でもある。ただ生まれも育ちも京都の私からすると、それらの文化との距離感が近すぎるあまり、自身の中で作品として消化するには中々難しいものがあり、実現には至らなかった。そういった事もあり、今回のレジデンスでは水と生活が密接である文化的背景を積極的に作品にしていきたいと思ったのだと感じた。

また今回の滞在で出会った様々な年齢層の人々とお話した中で、殆どの人が香川の生活、文化と水が密接に関わっている事を知っていたことに驚いた。それは私自身が、美術作品を制作をするようになってから、京都の水に関する歴史、文化を知るようになった背景があったからである。それだけ無意識下で高松の風土、文化が地域の人たちに結びついているのだなと思った。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは文化芸術振興課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階

電話:087-839-2636

ファクス:087-839-2659