平成30年9月

更新日:2018年3月1日

教育長ひと言

教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。

「九月に想う」今だからこそ、もっと子どもに寄り添いたい

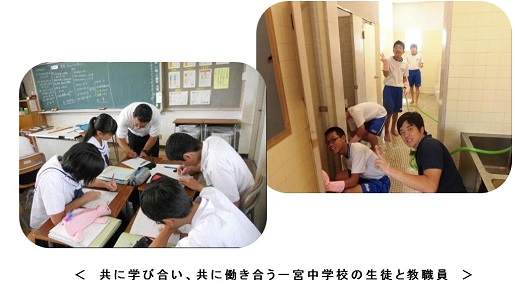

学校に子どもたちが戻ってきました。早速、市役所の近くの小・中学校を訪問し、学級にも入り、子どもたちの様子を見てきましたが、みんな元気に、落ち着いて、学習などの活動に取り組んでいる姿に安心しました。特に、中学生は、部活動に精を出したのか日焼けした生徒が多く見られたり、しっかりとした声で挨拶をしてくれたり、はじける笑顔で友達と談笑する姿に出会ったりすると、ひと夏を越え、一段とたくましくなったように感じました。

しかし、子どもたちにとっての9月は、部活動を引退してやや無気力になったり、進路について悩んだり、学習や生活に不安を抱いたりするなど、様々な葛藤や苦悩することが多い時季でもあります。こうした思いを、子どもたちが克服していくには、周囲の大人が、子どもの心にしっかりと寄り添うことが大切だと思います。

かつて私は、自分の子どものことで学校に呼ばれたことがありました。常々、子どもとの会話を心掛け、子どもとの時間を大切にし、子どもの気持ちには寄り添ってきたと思っていたので、愕然としました。そして、子どもに「どうしてだ。」「なぜだ。」「どう思うのだ。」と矢継ぎ早に問い続けました。子どもは、ぼぞぼぞと答えていましたが、そのうち「お父さんは、いつもそうや…。」と呟いたのです。私の何がいけなかったのか、どう対応すればよかったのか、本を読んだり、人に尋ねたりしました。そこで気付いたことは、私は、子どもに寄り添うという営みについて大きな勘違いをしていたということでした。

寄り添うということは、相手を大切にする心が伴う営みです。相手である子どもを大切し、子どもの気持ちを尊び、子どもとの関係性を大切にしようとする気持ちの表れです。つまり、子どもにとって大切な存在は、「自分に代わって問題を解決してくれる人」ではなく、「自分の気持ちを受け止めて一緒に考えてくれる人」であり、「自分を信じて応援してくれる人」なのです。子どもが、何か悩みがある時に話してよかったと思う時は、適切なアドバイスをもらえた時以上に、気持ちを分かってもらえた時、一緒に悩んでくれた時、それが寄り添ってくれた時なのです。

それにもかかわらず、私は、子どもを自分のものさしで評価し、分かっている、理解しているつもりになり、こうあるべきだと偉そうに言い続けていたのです。十分に言葉に言い表せない、割り切れない気持ちでいる時の子どもに、そういうことを言っても通じません。

目の前の一人一人の子どもが自分の気持ちに気付き、自分らしく問題に向き合い、解決に向けて自分の力で一歩を踏み出す経験ができるよう、私たち大人がしっかりと子どもの気持ちに寄り添っていかなければいけないと、この季節が来るたびに、かつての苦い経験を思い出し、「寄り添うとは、相手を大切にする心が伴う営み」だと、自分に言い聞かせています。

そして、全国での甚大な災害の状況を目にするたびに、「自分のできることで、被災地に寄り添いたい。」と思いを巡らせています。

お問い合わせ

このページは教育局総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階

電話:087-839-2611

ファクス:087-839-2615