平成29年11月

更新日:2018年3月1日

教育長ひと言

教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。

「十一月に想う」読書の基本の「読み聞かせ」を、あなたも

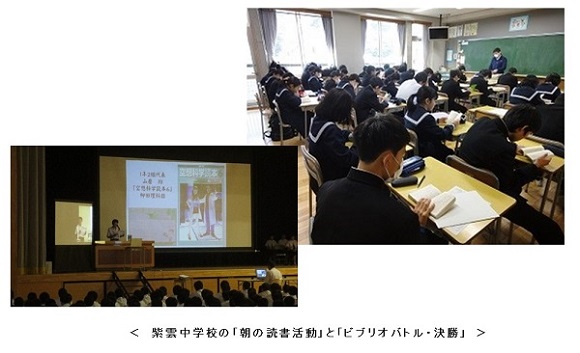

読書の秋です。市内の小中学校の図書室が、今、とても豊かで充実した読書環境として整えられています。また、多くの学校で、朝の時間に「読書タイム」などを位置付け、全校で読書に親しむ時間としており、少しずつではありますが、子どもたちの読書量も増えてきています。さらに、そうした時間を活用して、学級担任はもとより、市が派遣しています学校図書館指導員や地域のボランティアグループの皆さんが読み聞かせをしている学校も多くあります。子どもたちは自分で読書をすることも好きですが、いくつになっても読み聞かせや朗読を聞くのは大好きです。読み聞かせをする人や示される本を食い入るように見つめ、語られる言葉に浸り込む子どもたちの姿を見て、私は、こうした「聞く読書」こそが、読書の基本だと思いました。

子どもの言葉との出会いは、お母さんのお腹の中にいた時から聞くという行為によって始まります。耳に心地よい音楽や、優しい言葉が奏でる音を聞きながら、すくすくと育ちます。そして、生まれてからも、子守唄を歌ってもらったり、お話をしてもらったりする中で聞く力が育っていき、さらに幼児から小学校1、2年の頃までは、言葉をどんどん吸収し、言葉でコミュニケーションを図る能力がとても発達する段階だと言われています。この時期にどんな言葉に出会ったか、どれだけお話を聞き、心と心が通じ合う空間や時間を楽しんだかということが、その後の子どもの感受性や想像力に、そして豊かな心の育成に大きな影響を与えているように思います。

読書という言葉は「書物を読む」と書きますが、読書の基本は、聞くという行為をもとに、耳や目から入る言葉の表情に浸り込む力が付いていて、初めて読むという一歩進んだ読書ができるのではないでしょうか。つまり、人間は、聞くことのみで言葉の世界に入り込み、豊かな心を育んでいく、読むことができなかった幼い時代こそが読書の出発点であり、そのことが、小学生になっても、中学生になっても読み聞かせをする人の声に耳を傾け、言葉の世界にこれほどまでに入り込んでいる理由ではないかと思います。

自ら本を選んで読むことは、もちろん大変素晴らしいことですが、時には、大人が意図を持って選んだ本を読んだり、語りかけたりすることで、声に乗せられた意味や感情を含む言葉を聞くという行為によって、仲間と言葉を共有し、喜びや悲しみなどの心持ちまでも共にする体験を今後も大切にしてほしいと願っています。

そうした願いで、私は、市立図書館で、図書館司書やボランティアの皆さんに混じって、月に1回ですが読み聞かせを行っています。先月は、国分寺図書館で「本だいすきおはなし会」に入れてもらいました。まだまだ初心者で、他の皆さんのようにはいきませんが、子どもたちの反応を見ながら共に過ごすその時間をとても楽しみにしています。聞いてくれる人が二人という時もあったのですが、それでも私の読むお話を、まじろぎもせずに聞いてくれる子どもらの姿に、例えようのない喜びを感じながら、「読み聞かせ」をしています。

平成29年10月

平成29年9月

平成29年8月

平成29年7月

平成29年6月

平成29年5月

平成29年4月

お問い合わせ

このページは教育局総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階

電話:087-839-2611

ファクス:087-839-2615