令和7年2月

更新日:2025年2月1日

「二月に想う」 「自分でできるよ!」を育てよう

外に出て自然に目を移すと、寒さの中でじっと春を待っている木々の固いつぼみに、もうそこまで来ている春の息吹を感じます。受験生がいらっしゃるご家庭では、子どもの体調管理に気を配る日々ではないでしょうか。

さて、数年前のこの時期、ある大学でキャリア教育に関する講座を担当させていただいたことがあります。大学卒業後の自分の進路や生き方について思いを巡らせている大学生に様々な話をする中で、「ところで、皆さんはご自分の身の回りのことは、どの程度できますか?」と尋ねたことがあります。以前、ある企業経営者の方から、「親元から通っていた新入社員が、数年後、転勤に伴い一人暮らしを始めると、生活を維持できず離職していくことがあります。社会人の資質として、家事力も必要です。」というお話を伺ったことがあったからです。

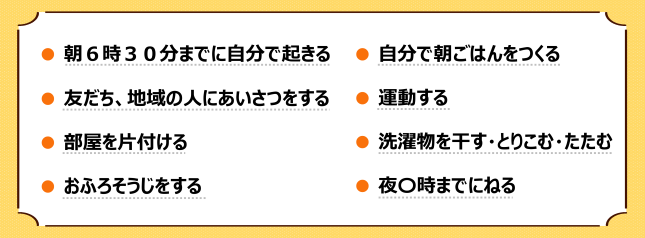

県内の小学生を対象に毎年、香川県教育委員会が配布している「自分でできるよ チャレンジシート」を紹介しながら、高学年向けチャレンジ項目を読み上げていきました。

ざわざわという反応の後、「自分、やばいなぁ」「全然ダメやー」という声が、ちらほら聞こえてきました。

もともと、このチャレンジシートは、私が香川県教育委員会で家庭教育を担当していた時に開始したもので、お手伝いをよくする子どもほど、「自律性」「積極性」「協調性」が高くなる傾向が見られるという調査結果をもとに、子どもたちの「自己肯定感」や「自己有用感」を高めるねらいがあります。小学校6年生までに、親に頼らず自分の身の回りのことは自分でできるようになってほしいという願いからで、特に、これからの子どもたちが活躍する時代は、男女共同参画がしっかりと浸透し、家族みんなで協力して家事を分担できるスキルを身に付けておくことは重要かと思います。

私自身は、母親が病気がちであったため、幼少期から何でも自分でせざるを得なく、小学生の頃から食事の用意や洗濯、掃除、家業を手伝うことが当たり前になっていました。いつも自由な時間のある友だちをうらやましく思ったこともありますが、その間に自分が身に付けたスキルは、その後もずっと役立っていて、仕事と家事を両立させることは大変だけれども苦にはならなかったように思います。

では、実際にチャレンジを始めるためのポイントについて説明します。

Point 1 まずは、簡単なことから。

まずは、子どもが何のお手伝いがしたいか、できるようになりたいかを自分で決め、教える側に気持ちと時間の余裕がある時に始めましょう。低学年には、食事の後の食器を運ぶ、中学年には上ぐつ洗いなどがおすすめです。

Point 2 最初は、いっしょにやってみる。

うまくいかないと、子どもは落ち込んだり、やる気をなくしたりするかもしれません。そんな時は、「どうしたの?」と声をかけ、子どもが気持ちや思いを言葉で伝えられるように促し、「次どうすればうまくいくかな?」と問いかけましょう。

Point 3 認めてほめる。

ちょっとしたことでもいいので、今できていることを認めてほめ、だれかが助かっていることを一言添えましょう。

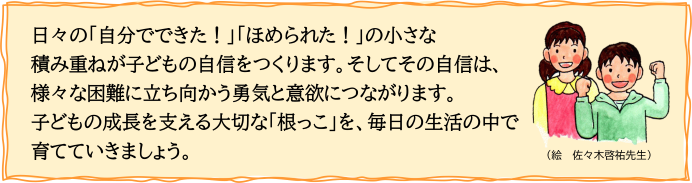

ところで、チャレンジシートに添えてある保護者向けサポートブックには、こう書かれています。

このことは、もしかしたら家庭だけでなく、学校の授業の中でも同じなのかもしれません。

※文中のチャレンジシートとサポートブックは、![]() 香川県教育委員会ホームページ さぬきっ子「自分でできるよ!」プロジェクト(外部サイト)を御覧ください。

香川県教育委員会ホームページ さぬきっ子「自分でできるよ!」プロジェクト(外部サイト)を御覧ください。

お問い合わせ

このページは教育局総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階

電話:087-839-2611

ファクス:087-839-2615