令和3年9月

更新日:2021年9月14日

教育長ひと言

教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。

「九月に想う」 夏休み明けの子どもの小さな変化や呟きを聴く

9月1日は、昭和35年に制定された「防災の日」でした。日本は、自然災害が多い国であり、大正13年9月1日に、大被害をもたらした関東大震災が起きたことや、立春から数えて「二百十日」になるこの頃は、台風による被害がよくあることに由来しています。「防災の日」は地震や台風、大雨などの自然災害から、どのようにしたら私たちの命や財産を守るのかといったことを改めて考え、防災対策を見直すことがその目的ですが、今年の9月1日は、災害とも言える新型コロナウイルス感染症から、どのように子どもたちの健康を守れるのかといったことも含めて考える「防災の日」となりました。

これまでに増して、感染力の強いデルタ株の感染拡大が見られますことから、学校内での感染を防ぐために、しっかりと感染対策を講じて、新学期を迎えました。それとともに、夏季休業明けという、学校にとっては、特別に様々なきめ細かな配慮が必要な日でもありました。

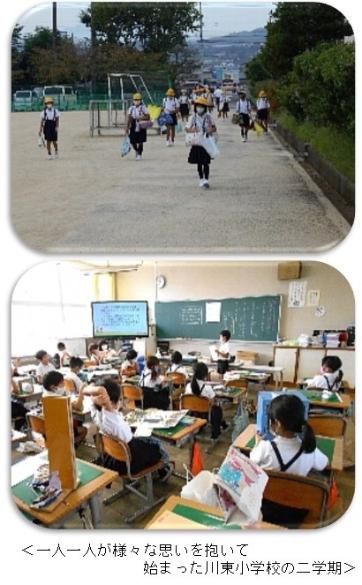

この日は、教職員各々が、それぞれの場所で子どもたちを迎えました。管理職や生徒指導担当などは、校門等で、1学期と同様に、朝の挨拶をしながら定点で定時観察をします。子どもの表情はどうなのか、服装は、靴の履き方は、挨拶の声は、更には、個々の登校時刻には変化はないか、一人か友達と一緒か、それはだれかなど、1学期の様子と比べながら、一人一人と挨拶を交わしていきます。気がかりな子どもには、個別に声をかけて捉えた反応は、学級担任などと共有して対応します。

一方、学級担任の多くは、クラスで子どもを迎えました。表情や眼差し、髪型や言葉遣いなどとともに、太っていないか、やせてはいないか、友達の輪の中にいるのかなどまで、注意深く、丁寧に観察していきます。私が、学級担任をしていた時に、1学期と比べて、とても太った子どもがいました。聞いてみると、案の定、昼は決まったように近くのうどん店で好きなだけ食べ、間食は、スナック菓子を毎日のように食べていました。一方、健康であるのに十分な食事が取れておらずに、やせた子どももいました。子どもたちが、そうなったのは、だれのせいでもありません。そのような食生活をせざるを得なかった日々を丸ごと受け止め、これからの改善を子どもにも考えさせ、給食指導などを通して共に取り組んでいきました。

また、今年の夏は難しかったでしょうが、旅行や遊園地に行った、夏祭りに参加したなど、子どもにとって夏休みの楽しみを満喫した思い出を語る子どももいますが、一方で、家庭の様々な都合で、そうした経験ができずに、じっと我慢した子どももいます。できた子どもに、楽しかった思い出を語らせることも大切ですが、思い出づくりが叶わなかった子どもも学級の中にいることを胸に、対応する必要があります。「夏休みは楽しかったですか。」と問うと、「楽しかった。」という声にかき消されて、聞こえないでしょうが、「寂しかった。」「おもしろくなかった。」「早く、学校に行きたかった。」と小さく呟く子どもがいるということを忘れずに、教職員は子どもに向き合っています。

二学期も、子どもたちにとっての社会である学校で、様々な思いを抱いて過ごす一人一人の日々に、教職員は、しっかりと寄り添い、傘になったり、風よけになったりしながら、子どもの成長にとって大切な学校という集団の中で、心も体も大きく育つよう共に歩んでいくことでしょう。