令和3年6月

更新日:2021年6月9日

教育長ひと言

教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。

「六月に想う」 愛・コミュニケーション・ツール=I・C・T

しとしとと降る雨に濡れて咲く紫陽花が、目に懸かるころになると思い出す子どもがいる。初めて担任した小学校1年生だが、入学式にその子はいなかった。とても楽しみにしていた入学式直前に、ある病気に罹り、入院を余儀なくされたのである。電話の向こうで、お母さんが涙声で症状を伝えてくれ、長引く可能性もあると知らされた。会うことが出来る日を待って、お見舞いに行った。入院した病院は学校の近くであった。点滴をつないで、ベッドに座って待っていてくれた。初対面であったが、にこやかに、少し恥じらう表情で迎えてくれた。まだ、顔も見たことのないクラスの一人一人からの、たどたどしい文字で書かれた手紙も渡した。ふと外を見ると、学校が見える。彼女の病室は、大きな病院の確か7階の南側で、そこから学校がはっきりと見えるのである。

明くる日、クラスみんなで分担して、大きな画用紙一枚に一字ずつ「Aちゃん、まっているよ。」と書いた。それから、みんなで学校の屋上に出て、その一枚一枚を病院の7階に向かって掲げ、声を合わせて叫んだ。表情までは分からなかったが、窓から手を振るAちゃんが見えた。だれかが「Aちゃんが笑っている。」とつぶやいた。その日以来、ほんの数分だけれども、何度か、こうしたふれあいは続いた。そして、紫陽花の花が咲くころ、彼女にとって、二か月遅れの入学の日を迎えた。長期間の入院でのブランクを感じさせないほど、スムーズにクラスの一員になったのも、その時間を埋めるこうした交流があったからこそだと思う。

この風景は、現在ならどうであろう。きっとオンラインで病室と学校をつないで、授業にも参加したり、友達ともリアルタイムで話をしたりしていることだろう。表情もはっきりと見えるだろう。パソコンの画面を通して、互いに言葉を交わしたりしているだろう。きっとAちゃんも、病室に居ながら入学式に参加し、私の呼名に「はい。」と元気に返事をしたことだろう。それほど、現在のICTを活用したオンラインは、時間や場所に束縛されずに、人と人とのコミュニケーションを可能にしてくれる画期的なシステムである。

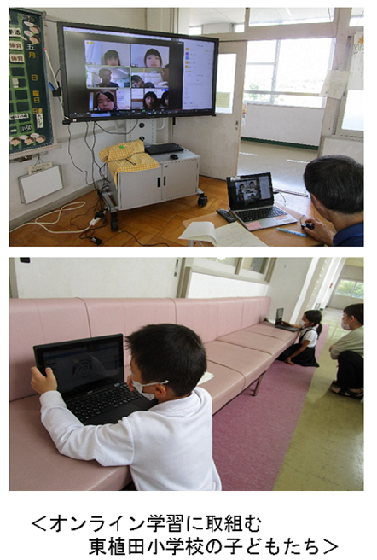

本市の学校では、何らかの理由で学校に登校することができない子どもたちに、すでにこうしたシステムを活用して学校とつなぎ、学びを止めない努力がなされているし、無観客で行われた運動会を数台のカメラを駆使し、オンライン上で配信した学校もある。

しかし、私には、こうした取組の成果を耳にするたびに、30年以上前の、表情もはっきり分からないほどの距離にある空間を越えて、Aちゃんとクラスの仲間がつながったこと、更には、風薫る季節の空気さえも共に鮮明に思い出されるのは、なぜだろう。やはり、様々な感覚器官をフルに使った世界で生きることこそが、人間らしい生き方であるのかもしれない。

このように言うと、オンライン教育を否定しているように聞こえるかもしれないが、けっしてそうではない。非言語的なコミュケーションや、五感を伴う感性に劣るオンライン教育の弱みを克服し、どのような状況下でもつながり続けられるという強みを活かしながら、質の高い学びを届けることが可能なオンライン教育の開発、普及に、今後も、しっかりと取り組んでいくつもりである。そして、そのベースには、あの日、「Aちゃんが笑っている。」とつぶやいた心象があることを忘れずに、時空を超えた学びを創造していきたい。