令和7年3月

更新日:2025年3月1日

「三月に想う」 食育のすすめ

弥生3月になりました。先日久しぶりに、玄関に、おひなさまを飾ってみました。60年以上も前に使っていたもので、一部足りなかったり痛みが激しいものの、昭和のおひなさまが早春の雰囲気を醸し出してくれています。

さて食育と言いますと、今年度は、香南学校給食共同調理場の栄養教諭と調理員さんが、12月に東京で開かれた「全国学校給食甲子園」の決勝大会に、中国・四国ブロック代表として出場し、全国1,051の出場校・施設の中で、栄えある準優勝に輝いたという、うれしいニュースが届きました。

香南調理場も含め、日ごろから、高松市の子どもたちのために、おいしい給食の献立作成や調理に取り組んでくださっている各調理場、給食センターの職員の皆様に心から感謝を申しあげます。

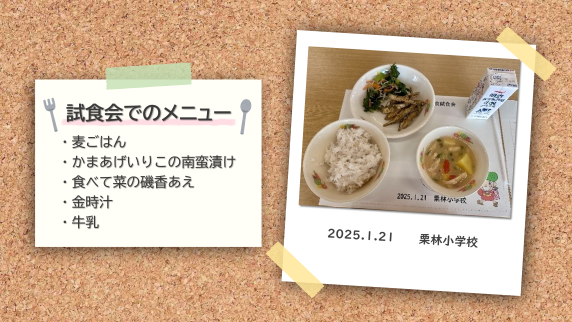

そのような中、1月に給食試食会に参加させていただきました。高松市学校給食会、PTAの代表の方々と栗林小学校の児童と給食を試食したのち、栄養教諭から食材や給食の調理過程について説明をお聞きしました。

この日の献立は、和食メニューでしたが、どれもなかなか家庭では食べないような季節感あふれる食材が使われていた上、例えば、お汁(金時汁)の具材のサツマイモは、大きめに切られていて、形は崩れていないのに口の中でとろける柔らかさでした。なぜ煮崩れていないのかを尋ねてみますと、大鍋からお汁を食缶に移し、その後の余熱で煮える時間も計算して調理をされているとのこと。

また、汁ものは昆布、煮干し、削り節などのだし取りから、カレーはルーから手作りしていることなど、家庭での調理以上に心くばりをしていただいていることをお聞きし、一層感謝の気持ちが強くなりました。

(絵 佐々木啓祐先生)

栗林小学校では、全校生が楽しく興味をもって給食を食べられるよう、給食委員会(ごはん大好き委員会)の児童が、放送を通して食材や料理の説明をしてくれていました。まさしく、学校給食を活用した食育の推進です。こうした日本特有の文化、食育は海外からも注目を集めており、特にランチタイムを食事の配膳やテーブルマナーなどを学ぶ「教育の時間」と捉え、子どもたちに望ましい食習慣を教える貴重な時間になっていると評価されています。

ところで、食育というのはいつから始まったのでしょうか。近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化する中、平成17年に食育基本法が制定されました。その前文では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも『食』が重要である。」と述べられています。

食育は、もちろん学校だけではなく家庭、地域等とも連携・協働した取組を推進することが大切です。以前、この教育長ひと言(令和4年12月号 地域に温かく包まれて)でもお伝えしたように、最近では、高松市内にも多くの「子ども食堂」が開設されており、地域の中での子どもたちの貴重な居場所となったり、食を通して地域の方々や友達とつながったりする取組も進んできています。

しかし、1日3食のうち、その3分の2は家庭での食事です。小学校の校長時代には保護者の皆さんに対して、「しっかりと睡眠をとり、朝早く起きて、朝ごはんをしっかり食べてから学校に送り出してください。そうすると、自然に子どものやる気スイッチが入ります。」と話したこともあります。

それからこんなこともありました。ある中学校で学級担任をしていた頃、冬の夜の8時過ぎに、学校での行動が荒れ気味の生徒に、今頃、家で一人ぼっちで淋しいのでは・・・と思い、突然電話をかけたことがあります。「〇〇さん、一人?」「うん・・・。」「晩ごはん食べた?」「今から・・・ラーメン作る・・・。」「そっかぁ。自分で作るんやー、えらいなぁー。ところで冷蔵庫に卵ある?野菜も何かあったらいっしょに入れたらおいしいよー。」「わかった・・・。せんせ、ありがとう。明日、学校行くわー。」学校での様子と全く違う反応に驚くとともに、夕食を話題に率直に会話ができたことがとてもうれしかった記憶があります。

「食べることは生きること」と言われます。学校での食育の在り方、家庭、地域との連携について考えさせられた冬でした。