🍴8月は「食品衛生月間」です🍴

更新日:2024年8月1日

8月は「食品衛生月間」です

高温・多湿な夏場は、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどの様々な細菌による食中毒が発生しやすい時期です。

食中毒に気をつけて!!

食中毒は、レストランなどの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生する危険性がたくさん潜んでいます。

家庭での食事づくりには、『食中毒予防の三原則』を守り、下の「6つのポイント」をきちんと行い、家庭からの食中毒をなくしましょう。

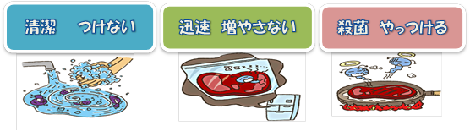

食中毒予防の三原則

1.菌をつけない(清潔)

2.菌を増やさない(迅速・冷却)

3.菌をやっつける(加熱)

食肉には腸管出血性大腸菌(O157やO111など)やカンピロバクター、卵にはサルモネラ、魚介類には腸炎ビブリオなどの食中毒菌が付着していることがあるので、取り扱いや保存方法に注意し、十分な加熱をしましょう。

また、若年者や高齢者など抵抗力の弱い人は腸管出血性大腸菌O157等に感染後、重症化しやすいので、生又は加熱不十分な食肉を食べないよう注意してください。

全国的にカンピロバクターによる食中毒患者数が多くなっています。カンピロバクターは腸管出血性大腸菌O157と同じく、生肉や加熱不十分な食肉を食べることで感染することがあります。そのほか、生肉を触った手や、生肉に触れた包丁、まな板などの器具を洗浄、消毒せずに調理を続けてしまうと、ほかの食品にカンピロバクターをつけてしまうことがあります。

手や器具は、作業が変わるたびに洗浄、消毒しましょう。

![]() カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)(平成28年6月2日更新)(外部サイト)

カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)(平成28年6月2日更新)(外部サイト)

![]() カンピロバクター食中毒って知っとる?(高松市公式動画サイト)(外部サイト)

カンピロバクター食中毒って知っとる?(高松市公式動画サイト)(外部サイト)

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

食中毒予防の基本は手洗い!!

石けんを泡立て、手の甲・指先・爪の中・指の間を十分に洗う。

すすいだ後、ペーパータオルや乾いた清潔なタオルなどでふく。

(1)食品の購入

- 消費期限・賞味期限を確認し、新鮮なものを購入する。

- 購入後は速やかに持ち帰る。

(2)家庭での保存

- 冷凍・冷蔵管理の必要な食品は、すぐに冷凍・冷蔵庫に入れる。

- 詰め過ぎに注意し、開閉は少なくする。

(3)下準備

- タオルやふきんは清潔なものを準備する。

- 手はよく洗い、また調理器具もよく洗い熱湯などで消毒する。

- 凍結している食品は、調理に使用する分だけ冷蔵庫内で解凍し、すぐ調理する。

(4)調理

- 調理時はよく加熱し、殺菌する。

- 電子レンジは調理時間に気をつけ、熱が伝わりにくいものは時々かき混ぜる。

(※目安は、食品の中心部の温度が75度で1分間以上の加熱)

(5)食事

- 食卓につく前によく手洗いする。

- 調理した食品はすぐ食べ、保存する時は冷蔵庫へ入れる。

(6)残った食品

- 残った食品は冷蔵庫に入れて保存し、温めなおす時も十分に加熱し、時間がたったものは食べない。

![]() 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(PDF:579KB)

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(PDF:579KB)