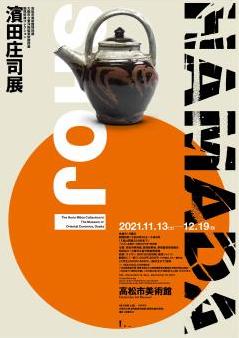

大阪市立東洋陶磁美術館所蔵 堀尾幹雄コレクション 濱田庄司展

特別展

大阪市立東洋陶磁美術館所蔵 堀尾幹雄コレクション 濱田庄司展

濱田庄司(1894-1978)は1924年に栃木県

本展では、大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する

さらに本展では、バーナード・リーチ(1887-1979)や

また、関連展示「中村裕太|丸い柿、干した柿」では、美術家の中村裕太(1983-)が濱田作品の制作方法を検証するとともに、讃岐民芸館(香川県高松市)所蔵のやきものを織り交ぜながら新作のインスタレーション作品を展開します。

《刷毛目 茶碗》1935年

《掛分指描 土瓶》1949年

《塩釉絵刷毛目 扁󠄀壺》1966年頃

《白釉黒流描 大鉢》制作年不明

《掛分指描 大鉢》1943年

すべて大阪市立東洋陶磁美術館蔵(堀尾幹雄氏寄贈) 撮影:加藤成文

展覧会基本情報

会期:

2021年11月13日(土曜日)~12月19日(日曜日)

休館日:

月曜日

開館時間:

午前9時30分~午後5時(入室は閉館30分前まで)

※ただし金曜日・土曜日は午後7時閉館

会場:

美術館2階展示室

主催:

高松市美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会

協賛:

ライオン、DNP大日本印刷、損保ジャパン

特別協力:

大阪市立東洋陶磁美術館

観覧料:

【一般】1,000円(800円)※65歳以上も一般料金

【大学生】500円(400円)

【高校生以下】無料

※( )内は20名以上の団体料金

※本展覧会の前売チケット販売はありません。

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者(または障害者手帳アプリ「ミライロID」提示)は入場無料。

お問い合わせ先:

高松市美術館

電話:087-823-1711

関連イベント

記念講演会「濱田窯90年 濱田庄司、晋作、友緒の仕事」

内容:

濱田窯三代それぞれの仕事振りや民藝運動、益子焼、さらに世界との繋がりなどについての講演会です。

出演:

濱田友緒((公財)濱田庄司記念益子参考館館長、濱田窯代表、陶芸家)

開催日時:

2021年11月13日(土曜日)

午後1時30分~午後3時(開場午後1時)

会場:

美術館1階講堂

定員:

先着40名(要申込)

受講料:

無料

申込方法:

お電話にて受け付けます。(087-823-1711)

11月2日(火曜日)午前8時30分 ~受付開始。

記念対談「忘れられた民藝」※定員に達したため、キャンセル待ち受付中。

内容:

これまであまり語られることのなかった濱田庄司と石黒宗麿の仕事の関わりや、讃岐民芸館の民芸品について語り合います。

両展会場を巡るギャラリートークと講堂での対談の二部構成です。

出演:

鞍田崇(明治大学理工学部准教授、哲学者)、中村裕太(出品作家)

開催日時:

2021年12月19日(日曜日)

午後1時30分~午後4時予定(開場午後1時)

会場:

美術館2階展示室、1階講堂

定員:

先着20名(要申込)

受講料:

無料

(ただし、観覧券は必要です)

申込方法:

お電話にて受け付けます。(087-823-1711)

※定員に達したため、キャンセル待ち受付中。

ギャラリートーク

内容:

学芸員と美術館ボランティアciviメンバーが、展覧会のみどころと展示作品について解説します。

※内容を変更する場合があります。

開催日時:

(学芸員)

11月14日(日曜日)午後2時~

(ボランティアcivi)

会期中の日曜日

(但し、11月14日及び12月19日を除く)・祝日

会場:

美術館2階展示室

聴講料:

無料

(ただし、観覧券は必要です)

ミニコンサート「郷愁を誘うホルンの響き」

開催日時:

2021年12月11日(土曜日)

午後1時30分~午後2時(開場午後1時)

会場:

美術館1階講堂

演奏者:

山下咲希(ホルン)、大山まゆみ(ピアノ)

協力:

香川大学

参加料:

無料

定員:

先着40名(要申込)

申込方法:

お電話にて受け付けます。(087-823-1711)

11月23日(火曜日)午前8時30分 ~受付開始。

関連展示「中村裕太|丸い柿、干した柿」

内容:

本展は「濱田庄司展」の関連展示として、美術家の中村裕太(1983-)が、濱田の仕事に焦点を当てた新作を発表します。これまで中村は「民俗と建築にまつわる工芸」という視点から近代以降の工芸文化を多角的に考察し、国内外の国際展などで作品を発表してきました。会場では、濱田と石黒宗麿の制作方法や陶器の手触りを手がかりに、それぞれの作品を読み解いていきます。

開催日時:

2021年11月13日(土曜日)~12月19日(日曜日)

会場:

美術館2階展示室

観覧料:

「濱田庄司展」の観覧券でご覧いただけます。

企画協力:

京都国立近代美術館

特別協力:

大阪市立東洋陶磁美術館、京都精華大学伝統産業イノベーションセンター、特別名勝栗林公園 讃岐民芸館

濱田庄司《焼締丸文 蓋物》

1949年頃 大阪市立東洋陶磁美術館蔵 (堀尾幹雄氏寄贈)

石黒宗麿《壺「晩秋」》

1955年頃 京都国立近代美術館蔵

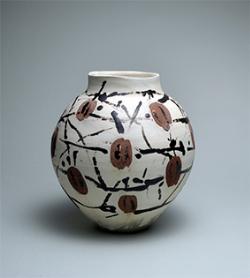

中村裕太《ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?》

2020年 撮影:表恒匡

中村裕太/ 略歴

中村裕太(1983- )

東京都生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部特任講師。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「第20回シドニー・ビエンナーレ」(キャレッジワークス、2016年)、「あいちトリエンナーレ」(愛知県美術館、2016年)、「MAMリサーチ007:走泥社—現代陶芸のはじまりに」(森美術館、2019年)、「表現の生態系:世界との関係をつくりかえる」(アーツ前橋、2019年)、「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」(京都国立近代美術館、2020年)。著書に『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)。

石黒宗麿/ 略歴

石黒宗麿(1893-1968)

富山県生まれ。東京、埼玉、金沢、京都と転居しながら作陶を続け、1935年に京都市八瀬に「八瀬陶窯」を築窯する。特定の師にはつかず、小山冨士夫との中国・朝鮮の古典陶磁の研究を通して、陶芸技法を体得。天目釉をはじめとした多彩な技法によって近代感覚に溢れた作品を制作した。1955年に重要無形文化財保持者に「鉄釉陶器」で認定され、1963年に紫綬褒章を受章。

高松市美術館SNS

美術館の裏側やワークショップなど関連イベントのレポートなど、高松市美術館情報を配信しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ